闪电配资 王蒙《溪山风雨图册》:一场跨越时空的笔墨实验

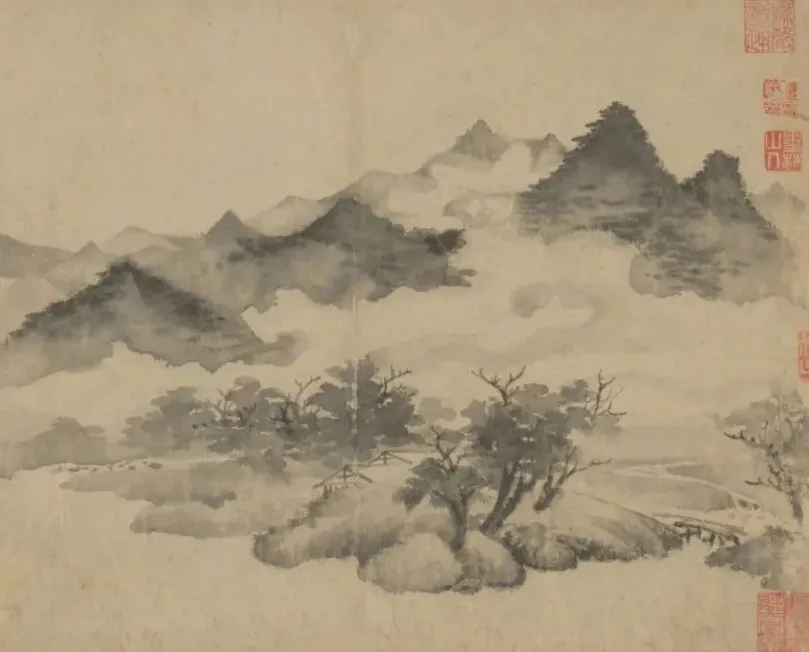

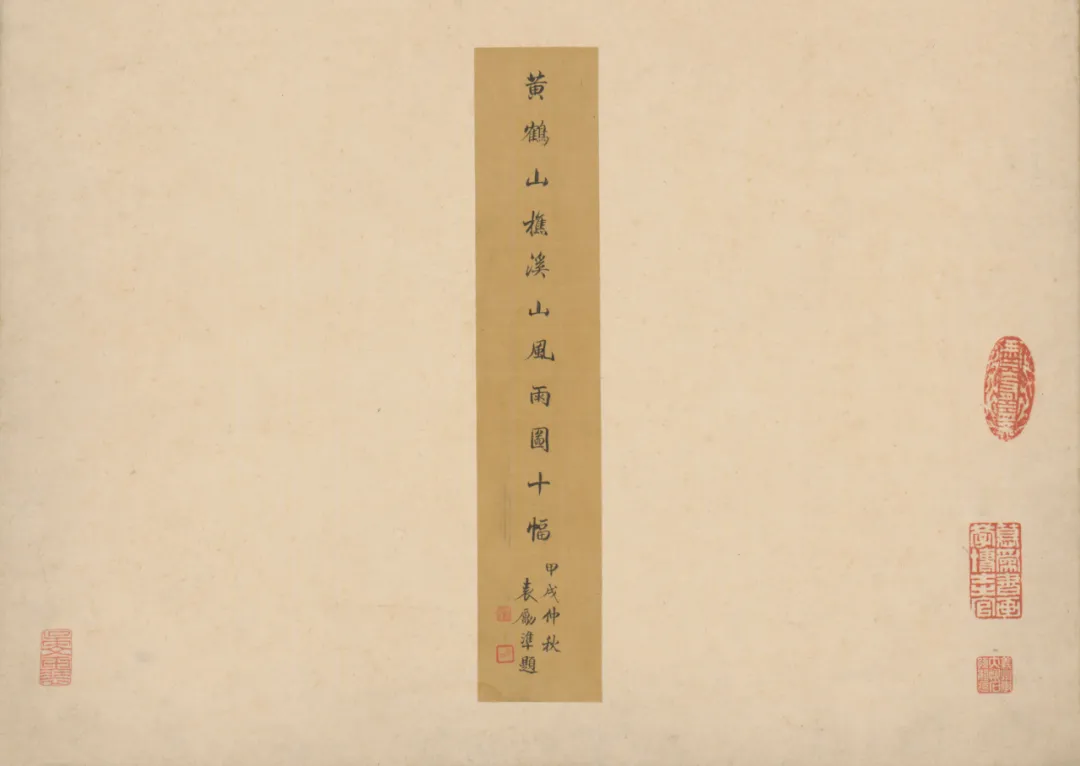

王蒙的《溪山风雨图册》常被视为元代山水画的“教科书式”范本,但若剥开其技法传承的表象,会发现这是一场精心设计的笔墨实验——画家以十开册页为载体,将五代至宋初的绘画语言拆解、重组,最终在元代文人画的语境中完成了一场“技术复兴”运动。

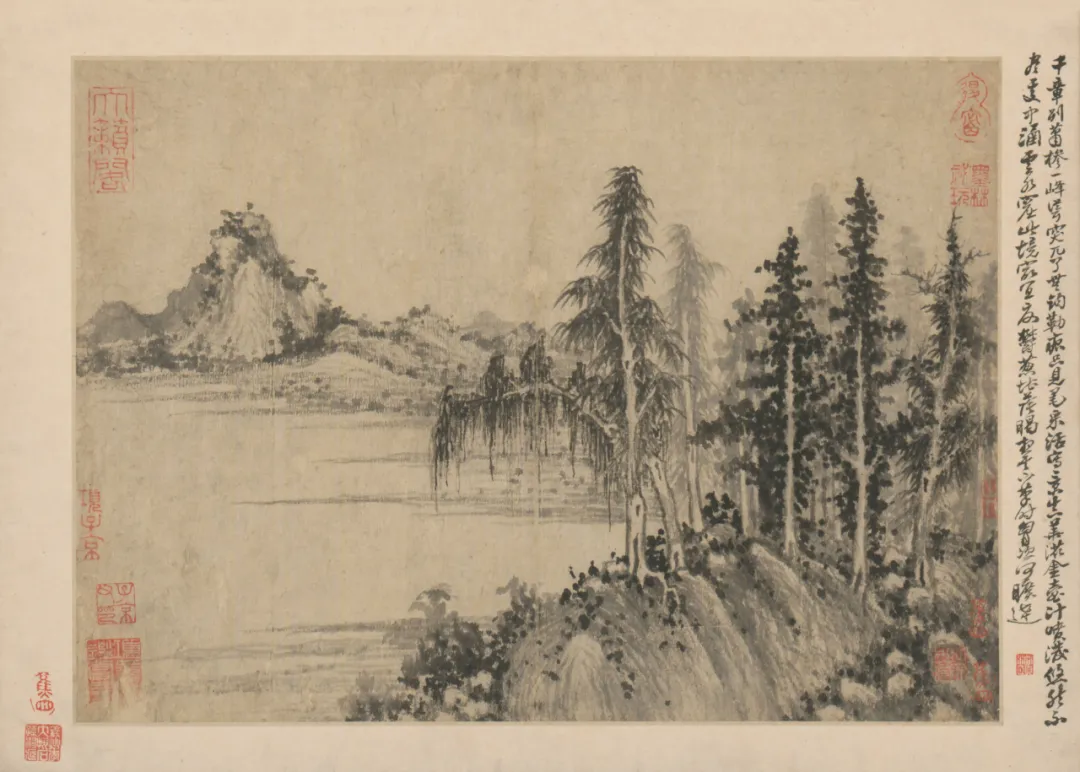

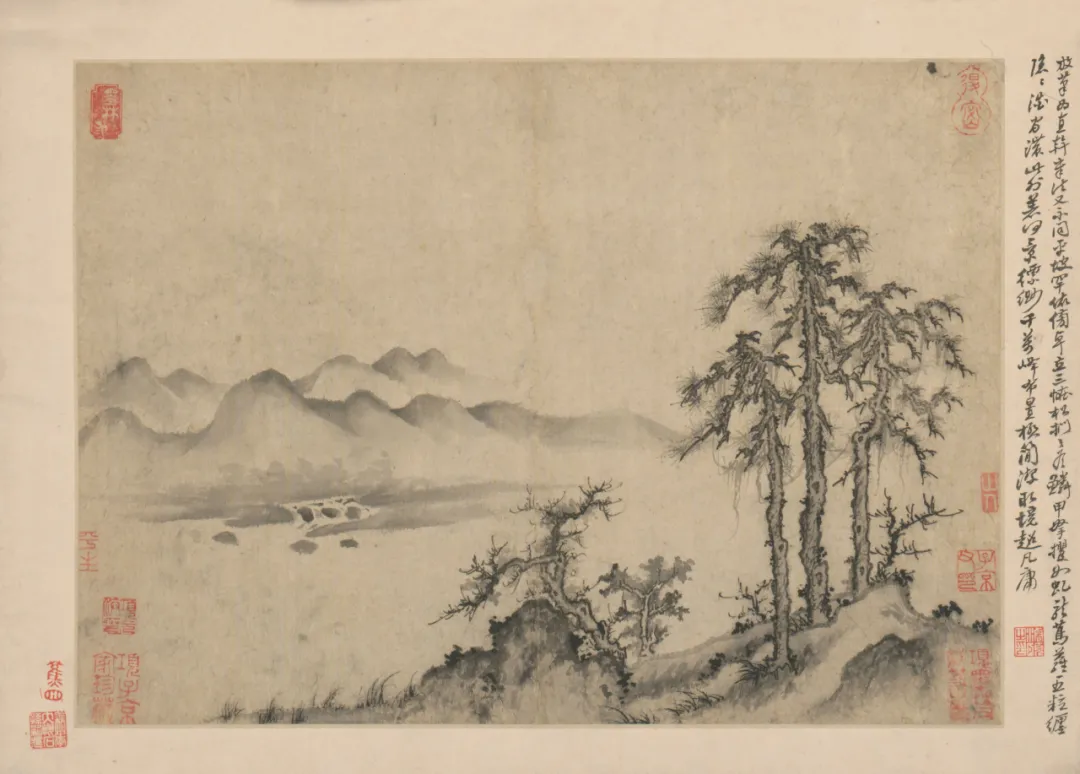

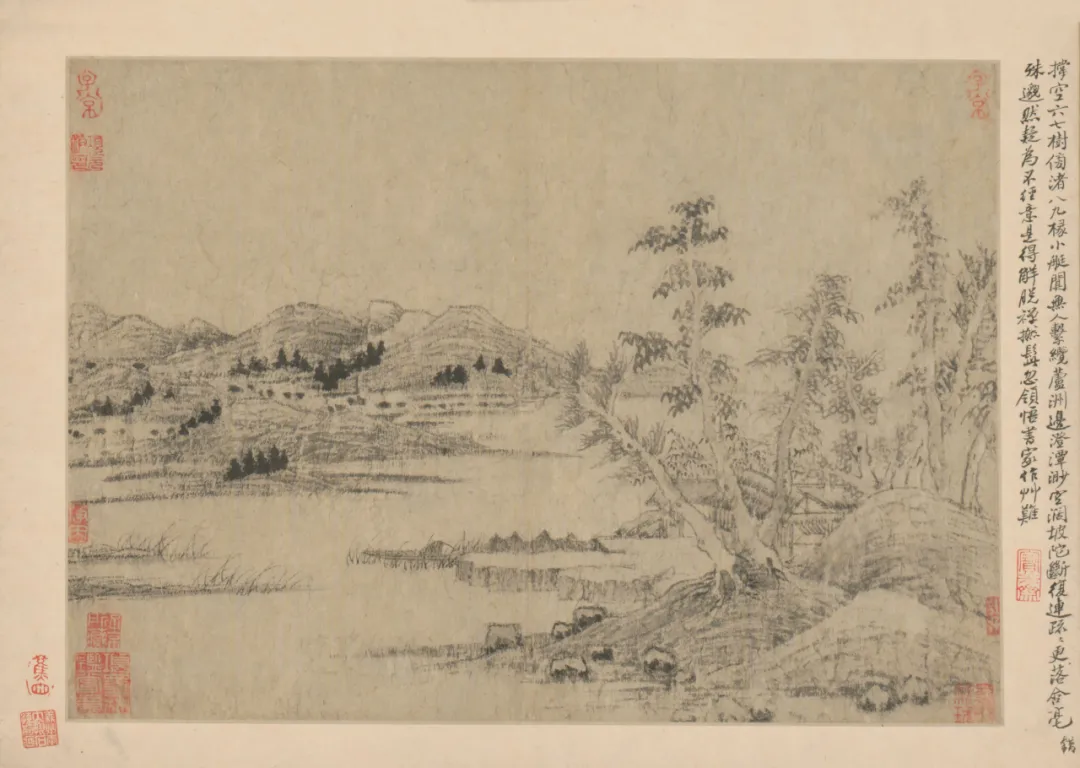

册页中,王蒙将董源的“披麻皴”、巨然的“长线皴”、李成的“卷云皴”与郭熙的“鬼脸石”进行杂交。例如第三开中,山体以巨然式长线勾勒轮廓,却用李成式蟹爪枝填充缝隙,最后以郭熙式墨点覆盖表面,形成一种“人工合成”的质感。这种皴法的混搭并非简单模仿,而是通过笔触的叠加与冲突,模拟出风雨中山石的动态变化——当淡墨渲染的云雾漫过浓墨皴擦的崖壁时,画面竟产生了“湿漉漉”的触觉联想。

王蒙在册页中大胆使用朱砂、石青、藤黄等艳色,却颠覆了传统青绿山水的程式。第七开中,他以赭石打底,再以石绿点染树冠,最后用朱砂勾勒叶脉,使整片树林呈现出“秋叶未凋先红”的奇异景象。这种色彩的错位运用,实则是画家对元代文人画“水墨至上”观念的隐性反抗——当同时代的画家沉迷于“干笔皴擦”的苍茫感时,王蒙却用饱和的色彩暗示着自然生命的原始冲动。

册页的构图充满悖论:第五开采用平远法描绘江岸,却在前景突然插入一座北宋式“攒针松”,将观者的视线强行拉回近景;第八开以深远法表现山谷,却在云雾中若隐若现地露出米芾式“米点皴”的山头。这种时空的错位拼接,使每一开册页都成为独立的“时空胶囊”——当观者翻动册页时,仿佛在穿越不同朝代的山水画史。

王蒙的这场笔墨实验,最终在《青卞隐居图》中达到巅峰。但《溪山风雨图册》的价值,恰在于它暴露了实验的“未完成性”:那些略显生硬的笔触拼接、色彩碰撞,反而比后期成熟的作品更真实地记录了一个画家在传统与创新之间的挣扎与突围。

嘉正网提示:文章来自网络,不代表本站观点。